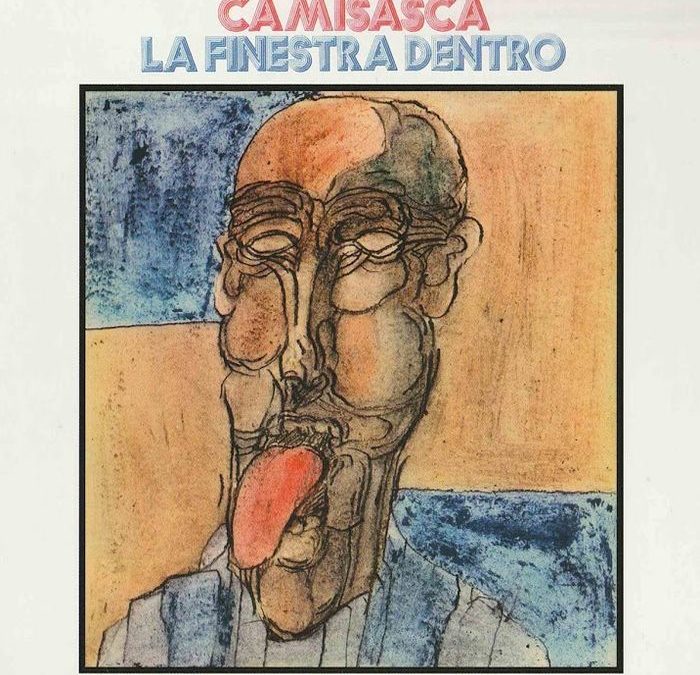

Ho provato a farlo ascoltare all’ amico Salvatore Rapisarda ma ha reagito come la mia compagna, praticamente schifati 😀. Secondo me è una reazione normale, c’è soltanto bisogno di un secondo ascolto in condizioni mentali ottimali, in totale relax, per apprezzarlo come merita. Premetto che per me è uno dei dischi da “isola deserta”, l’ ho assimilato da giovanissimo quando ero curiosissimo e la mente era una spugna, è stato con “fetus” di Battiato e appunto “aria” una vera rivelazione; Più o meno i pezzi che lo compongono sono descrivibili così:

L’ album è colorato a tinte forti, il suo cantato sofferto e patologico viene perennemente soffocato da musiche discordanti, ricche di percussioni ed inserimenti elettronici che descrivono un viaggio interiore ascetico, libero dalle smanie materiali ed alla perenne ricerca dello spirituale iniziando proprio dalle angosce recondite di un uomo in lotta con le pulsioni del proprio corpo, da cui vorrebbe divincolarsi: è questo il caso di “un galantuomo”, capace di plasmare un’atmosfera empaticamente disperata, grazie soprattutto alla voce-strumento visionaria, che dà vita ad una canzone che, come ammette lui stesso sul libretto della ristampa del 1991, è ineluttabilmente sommersa dal disagio esistenziale: “Quei topi cui mi riferivo erano i pensieri. ‘Nel mio corpo ci sono delle fognature e tutti le chiamano vene ma dentro ci sono dei topi che corrono’: dipingeva il mio stato di allora; la situazione di disagio che vivevo era causata dai pensieri negativi e io avevo dato quella connotazione: i topi”.

Più avanti, il galantuomo guarda fuori dal proprio Io, scorgendo una situazione sociale e politica non meno disperata: la ballata parossistica di “ho un grande vuoto nella testa” viene guidata dal pianoforte, che contrasta piacevolmente con l’attacco vocale ed emotivo dell’etno-cantautore: “i miei pensieri li ho messi tutti in un bicchiere e poi li ho rovesciati nel fiume delle illusioni ed ora sto cercando qualcosa che non so, ma forse sarà perché ho paura di affrontare la realtà“.

Con “metamorfosi” l’album ritorna al suo germoglio folk, tra etniche percussioni, docili chitarre ed un soffice sintetizzatore, una cornice antitetica alla mostruosa scoperta dopo il risveglio. Queste immagini Kafkiane non sono però da prendere alla lettera, ma alludono alla possibilità di riscoprirsi diversi col passare dei giorni, talmente diversi da poter essere discriminati (o parte dei discriminanti): “Un fastidioso ronzio mi sveglia. Sono due ali di seta sbocciate stanotte sulla mia schiena. Faccio per muovere le gambe, le guardo sono tante, sono mille zampette che si muovono velocemente intorno al mio corpo ovale“.

In seguito, l’allarmante “scavando col badile” con una dialettica drammaturgica, ribalta il rapporto schiavo-padrone dell’uomo con gli animali, da sempre trattati e visti con una prospettiva di sudditanza, ponendoci in una posizione subalterna e spaventosa; ed ecco allora che il nostro mondo viene messo sottosopra ed “i coccodrilli usavano la pelle della donna per fare le scarpe per fare le borsette e le valigie. I maiali tritavano la carne umana per fare i salami, le bistecche ed i roastbeef. All’ingresso del castello dei Principi Bulldog un serpente suonava il flauto e l’uomo da una cesta lentamente si allungava. E con gli occhi di ghiaccio il serpente mi fissava ed il suo sguardo mi ipnotizzava“. Brano che adoro!

La disagiata “john” si snoda poi attraverso diversi cambi di ritmo, invitando l’ascoltatore a riflettere sul tema dell’omosessualità in un momento storico in cui essa era vista alla stregua di una malattia: Camisasca si pone ancora in una posizione scomoda che porta a porsi alcuni interrogativi sull’anima e sull’illuminazione.

Proprio da queste ultime riflessioni affiora poi uno spiraglio di speranza con “un fiume di luce”, col suono dell’organo e della voce che effondono il primo raggio di luce di una vita piatta e senza senso.

La ricerca può infine dirsi portata a compimento con l’avvicinamento al divino, oltre la volta celeste: “il regno dell’eden” nasce e cresce sul riflesso della traccia precedente, con un suono piuttosto simile. Questo potrebbe essere il miglior esempio della musica di Camisasca dal momento che compendia perfettamente tutto ciò che offre questo album, divincolandosi tra momenti folcloristici ad alcuni passaggi più sperimentali, fino alla riflessione finale: “Io sono il Creatore. Io sono il Divino. E rimango seduto sul trono principale“. E’ il trionfo del libero arbitrio, ma è paradossalmente anche l’accettazione, tanto sofferta, del disegno divino. L’apertura definitiva della nostra “finestra dentro” verso il vero significato della vita.

Camisasca viene aiutato dall’amico e mentore Franco Battiato al sintetizzatore, dal percussionista degli Aktuala Lino “Capra” Vaccina, Maurizio Petrò alla chitarra, Gianni Mocchetti al basso, il produttore Pino Massara alle tastiere ed una serie di personaggi rotanti attorno alla figura di Franco Battiato, ospiti di diversa estrazione che portano ognuno le proprie influenze.

Capolavoro, imho.